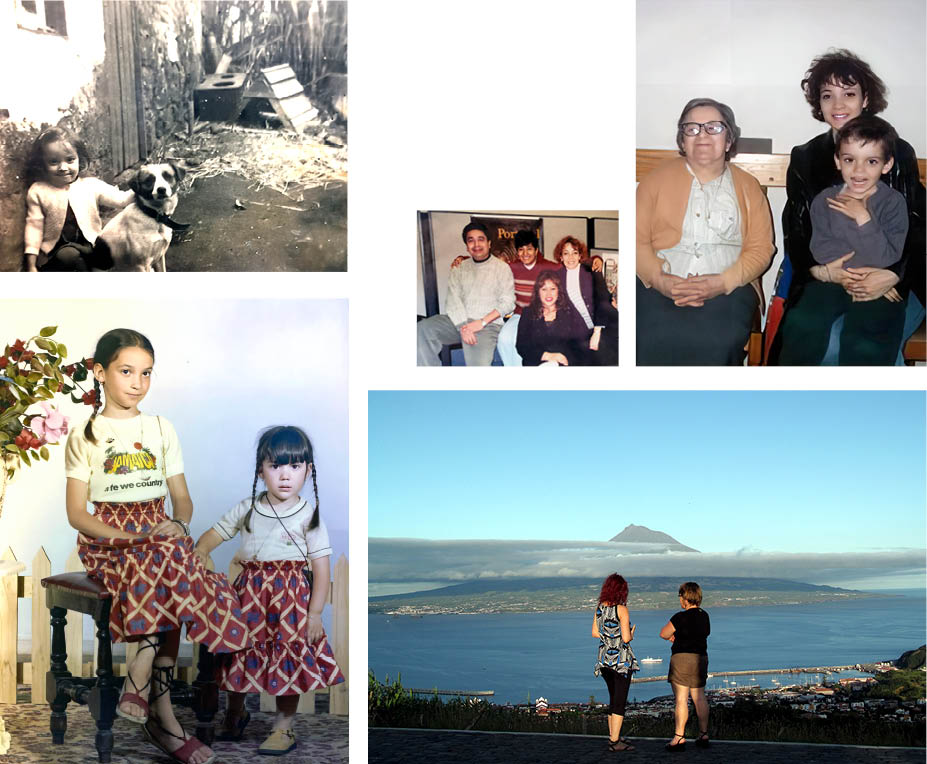

Maria João Maciel Jorge

Nasceu na ilha de S. Miguel, mais concretamente em Ponta Delgada, mas foi o Faial que a viu crescer, logo a partir dos 3 anos. Criada num ambiente rural, na freguesia da Feteira, Maria João guarda da infância e juventude, a memória das paisagens deslumbrantes das ilhas, sendo que há uma que a marca de forma muito especial “às vezes até sonho com ela…” – a da praia do Porto Pim. Também não esquece as “casas assombradas por fantasmas e almas do outro mundo” que preenchiam o seu imaginário graças às histórias que ouvia dos mais velhos, onde não faltavam relatos que incluíam conceitos tão intrigantes como o “mau-olhado”, o “quebranto” e as “almas encantadas”.

A propósito das memórias que marcaram a sua infância e que considera um património valioso, Maria João Maciel Jorge disse recentemente, citando Daniel de Sá “eu não sabia, mas sei agora, que a pior maneira de ficar na ilha é sair dela”. Mas para ser quem é hoje Maria João teve necessidade de partir e assim libertar-se da limitação que a geografia da ilha lhe impunha.

Aos 18 anos saiu da ilha que tem, segundo a própria, a melhor vista do mundo, porque tinha consciência que aquele mar, que a rodeava, limitava o seu futuro. Maria João Maciel Jorge saiu da Feteira, na Ilha do Faial, e veio para Toronto, corria o ano de 1989. Os primeiros anos não foram propriamente fáceis, mas o voltar para trás nunca foi opção.

A história de vida de Maria João é marcada pela determinação e pela aceitação dos desafios que foram cruzando o seu caminho, mas também pela competência profissional. A recente nomeação da professora Maria João, que prefere ser tratada por MJ, para Associate Dean (vice-reitora) da Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, com a responsabilidade pelo setor designado por Global and Community Engagement, é seguramente reflexo do reconhecimento de todo o trabalho que desenvolveu, nomeadamente, enquanto diretora do Departamento de Línguas, Literaturas e Linguística na York University. Para além disso, é bem conhecido o seu permanente empenho em promover a lusofonia e a sua proximidade à vida comunitária. Basta lembrar a Associação de Estudos Lusófonos a que tanto se dedicou nos últimos anos. Na conversa com a Revista Amar, que vos apresentamos nas páginas seguintes, Maria João Maciel Jorge revela muito de quem é, enquanto profissional e enquanto mulher – um exemplo inspirador.

Madalena Balça

Nasceu na ilha de S. Miguel, em Ponta Delgada, mas cresceu no Faial… voltou ou volta a Ponta Delgada ou Faial é a sua “santa terrinha”?

Eu quando volto vou a várias ilhas. Portanto, por motivos de trabalho vou, geralmente, mais à Ponta Delgada, São Miguel. Aliás, no ano passado tivemos lá para uma conferência na qual também fui presidente durante quatro anos da Lusophone Studies and Association, que foi de facto fundada aqui em York há muitos anos por um grupo de investigadores que trabalham no mundo lusófono, mas faço sempre questão de ir à minha ilha… a Fátima Valadão, da Casa dos Açores, dizia sempre que a “Maria João é açoriana de duas ilhas” e eu dizia que “sim, eu quero ser açorianas de todas elas!”, porque todas as ilhas dos Açores tem a sua identidade única, digamos, contudo identifico-me mais com o Faial, porque cresci no Faial. Portanto, faço sempre questão de ir ao Faial porque, aliás, os meus pais vivem no Faial. Eu nunca digo quando vou… apareço. Gosto muito também de ir à ilha do Pico. Não vou a algumas ilhas, como a São Jorge, porque a minha irmã faleceu no acidente da SATA em 1999. Então São Jorge é uma ilha que me traz más recordações e tento evitá-la, mas eu gosto de visitar as várias ilhas e quando posso vou.

Conte-nos um pouco da sua vida na ilha do Faial até à adolescência.

Foi uma vida complexa, porque foi de facto um bocado contraditória. E porque é que eu digo isso? Agora, que sou mais madura, consigo ver o passado com outras lentes, digamos. Eu vejo que crescer numa ilha é uma experiência fundamental para nutrir o que eu sempre tive, que é o contacto com a natureza. Sempre estive rodeada de animais, rodeada do mar. Esses aspetos foram fundamentais na minha essência e depois tive uma criação muito ligada ao mundo natural, isto antes dos ecrãs, antes dos telemóveis. E de facto, hoje em dia, vejo que tive muita sorte, porque tive a oportunidade de crescer naquele ambiente muito natural. Nós íamos, como se diz nos Açores, tomar banho, passávamos o dia no mar, chegávamos a casa com os picos dos ouriços caixeiros metidos na pele porque, claro, não havia sapatos de água, não havia essas coisas todas, não é? E, hoje em dia, percebo que aquilo foi muito saudável para mim, mesmo no aspeto de exercício físico. Depois houve também uma limitação, porque o mar é livrador, mas também limitador. Então, numa ilha rodeada do mar e naqueles tempos em que havia muitas poucas oportunidades, sentia-me um bocadinho prisioneira num ambiente e numa sociedade ainda muito retrógrada, ainda muito enfocada em ideais que já não eram os mesmos ideais que se celebrava num Portugal continental de igualdade e democracia, ou seja, uma sociedade muito rígida em termos de classe e foi crescendo em mim uma vontade de sair, de explorar ambientes mais liberais, de tecer algo na minha vida, porque numa ilha, naquela época, não havia muitas oportunidades para uma jovem. Eu era uma jovem crescida no campo e, portanto, tinha outras limitações que as minhas colegas da cidade não tinham, porque já tinham as famílias um bocadinho mais liberais. Lembro-me de ter 13 anos e de pensar “como será a vida das minhas primas na Califórnia?”… a minha família às vezes regressava, naquela época, da Califórnia e elas tinham umas vestes coloridas, tão diferentes das nossas. Cheiravam diferente. Tudo era diferente. E eu pensava “ah, como será o mundo delas?”. E, depois, via aquelas grandes cidades como São Francisco, Los Angeles…

… e como sabia das cidades grandes?

Elas traziam uns postais, tipo um acordeão e eu passava horas infinitas a admirar aquelas cidades luminosas… era um contraste da minha existência e pensava “como será o mundo além? E qual é o meu papel neste mundo? Será que o meu papel é ficar aqui, nesta ilha pequenita? Qual é o meu futuro aqui?”. Portanto, eu sempre, desde muito jovem, quis percorrer outras andanças.

Nunca pediu aos seus pais para emigrar.

Nunca! Para já até acho que queria imigrar sem os meus pais (risos)… quando eu tinha 16, 17 anos a coisa que eu queria menos era estar ligada aos meus pais e acho que qualquer adolescente tem essa fase. Hoje é diferente, claro, mas eu queria não ser controlada por ninguém. Eu queria ser uma solitária estranha, num lugar estranho.

Quais eram os seus sonhos nessa época? Que queria ser e o que é que sonhava ser?

Eu sonhava ser tudo e não sonhava ser nada ao mesmo tempo. De certa maneira, acho que era uma típica adolescente. Sonhei em ser bailarina, sonhei em ser cantora… ah! Sonhei em ser hospedeira porque pensava que elas se vestiam muito bem, que elas eram assim, mulheres muito belas. Depois, quando fiz o meu primeiro voo, aliás, o primeiro grande voo que fiz foi quando vim para o Canadá e aí é que comecei a perceber que afinal uma hospedeira não é assim… uma profissão tão glamourosa como eu tinha pensado. Acho que tinha sonhos normais e tinha sonhos um bocadinho ridículos, mas acho que faz parte da adolescência… ter sonhos ridículos. Para além disso, não tinha mais nenhuma ideia.

Porquê imigrar para o Canadá e não para os Estados Unidos onde tinha família e amigos? Ou um país europeu que seria muito mais fácil a nível de entrada no país.

Porque a primeira vez que me casei, aos 18, foi com um canadiano e foi assim que vim para o Canadá.

Casou tão jovem por paixão? Ou para sair do domínio da mãe e do pai?… Porque muitos jovens casam aos 18 para sair de casa, não é?

Pelas duas coisas. Acho que foi também eu saber que se não saísse daquela maneira, como é que eu ia sair? Uma coisa que sempre fui – apesar de ter sonhos de carreira um bocadinho absurdos, mas que acho que são normais e saudáveis -, foi ser muito estudiosa e queria estudar… eu gostava de estudar, mas não havia planos na minha família para eu ir para a universidade. Portanto, aos 16 e 17 anos tinha pouquíssimos recursos. Claro que eu gostei do meu primeiro marido, mas parte porque gostei dele era haver, também, uma possibilidade de saída e hoje em dia consigo ser muito honesta nesse aspeto. E claro, sair, ser uma mulher liberal, completamente livre de qualquer controlo familiar.

Que era o mais básico para as mulheres na altura, não é? Sair de “debaixo da saia da mãe”…

E eu tinha pouquíssima, pouquíssima liberdade. Se eu fosse a algum sítio, ia com um tio ou com uma tia… até ir para um baile, porque nem tinha liberdade para ir à discotecas, por exemplo. Eu não tinha liberdade para ir para lado nenhum…

… quanto mais ir para o continente, para a universidade.

Acho já havia a Universidade dos Açores… mas se eu não tinha liberdade para sair “dentro” ilha, como é que eu ia ter liberdade para sair “fora” da ilha? Portanto, tinha que ser mesmo algo assim… drástico.

Quando deixou a ilha, sabia no íntimo que, mais tarde ou mais cedo, ia retornar os estudos? Havia uma esperança? Ou o facto de estar casada, estudar deixava de fazer sentido?

Eu sempre pensei que um dia iria frequentar a universidade. Não sabia quando e, quando saí da ilha, não sabia de facto o que me esperava no Canadá, porque isto foi antes da internet e antes de tudo o que temos hoje ao nosso dispor. Eu não sabia nada de nada, apenas tinha visto os cartazes luminosos que as minhas primas levavam para lá e as histórias que os imigrantes contavam como era o Canadá, como era nos Estados Unidos. Aliás, agora já é menos, mas na mente de um açoriano, naquela época, não havia diferença nenhuma entre o Canadá e os Estados Unidos.

Califórnia e Toronto, portanto, era tudo a mesma coisa. Era verão o ano inteiro.

(risos) Exatamente, exatamente. Havia uma alcunha que usávamos para os imigrantes, que era os “calafonas” devido à Califórnia… mas todos eram, fossem de lá ou não, “calafonas” ou então “camones”. Para nós toda a gente da América do Norte – Estados Unidos e Canadá – eram “calafonas” ou “camones”, mas eu pensava “ah… aquelas pessoas vivem num mundo muito maior que o meu e devem ter muitas mais oportunidades.”. E, claro, eu estava consciente que a maior parte dos açorianos imigraram tinham, claro, muitas melhores condições de vida. Eu estava muito consciente que as minhas primas viviam numa sociedade muito liberal e que eu, também, deveria de viver numa sociedade muito liberal como mulher.

Teve o apoio da família quando decidiu emigrar, mesmo casada?

Eu acho que os meus pais sempre perceberam que havia um potencial em mim que não podia ser realizado nas ilhas e eles apoiaram os meus sonhos de imigrar, porque apesar de não haver conversas sobre se um dia iria frequentar a universidade ou não, sei que eles também acharam que eu iria ter mais oportunidades. Eu já tinha revelado desde muito jovem que era demasiado liberal para a sociedade fechada em que me inseria. Desde muito jovem, declarei que não acreditava na religião… portanto, acho que fui uma criança difícil ao nível intelectual, pois cogitava questões que eram assim um bocadinho fora de série e, se calhar, não foi fácil para eles lidar com uma criança assim. Eu era “normal” em muitas coisas e depois havia muitas coisas em que eu não era “normal”… digamos que eu tinha questões existenciais, que outras crianças se calhar não tinham. Portanto, acho que eles sabiam que o melhor caminho era mesmo emigrar.

Que memórias guarda do dia em que entrou no avião e deixou a ilha? Ainda se lembra do que sentiu?

Para mim o mais difícil de deixar a ilha, foi deixar o mar. O mar nos Açores não é como outros mares, porque nos Açores há algo ali, daquela combinação da rocha vulcânica e do mar que nos atrai, que nos cativa… séculos de isolamento, não é? Os açorianos, descendentes de açorianos, viveram ali, entre aquele pedacinho de terra e mar. Para mim sempre foi o mar. E pensei “quero levar este cheiro de mar comigo.”. Mas, depois lembro-me de entrar no avião e sentir um grande entusiasmo que eu estava mesmo preparada para aquela aventura. Portanto, ainda mais entusiasmada fiquei quando entrei no avião maior – é que no Faial não há voos internacionais e tem que se ir ou para a Terceira ou para Ponta Delgada – e acho que fui para Ponta Delgada. Foi nesse voo internacional que pensei “ah, isto aqui já cheira a América!” porque, de facto, essa também é uma memória muito associada de quando eu era pequena, ou seja, quando nós recebíamos barris grandes, encomendas que vinham da minha família e que quando se levantava a tampa da embalagem vinha um cheiro e nós associávamos aquilo ao cheiro da América… então quando entro no avião grande pensei “a grandeza disto, é a grandeza do que me espera. Já é o cheiro!” e pedi logo uma coisa que eu não sabia o que era, Root Beer, porque eu queria já começar a minha experiência, antes de aterrar.

E gostou?

Lembro-me de pensar assim “aí que horror! Bebem isto no Canadá? Root Beer?! Isto é horrível! Esta bebida é horrível.”. Depois experimentei tudo e claro, continuo a não gostar de Root Beer. Portanto, em vez de refletir no que tinha deixado, eu estava já a fazer planos… já me estava a ver naquelas cidades luminosas dos postais, já estava a ver-me completamente liberada, digamos.

E isso leva a próxima questão… recorda-se de como foi a chegada?

Cheguei a 6 de março de 1989 e quando aterrei, a primeira coisa que me sobressaiu foi o cheiro, que hoje eu vejo que é um cheiro meio sanitário… cada país tem o seu cheiro. Sou muito de me levar pelos sentidos e por exemplo, uma vez entrei no metro e havia ali um cheiro a bolas de naftalina e eu só pensava naquelas velhinhas, que na minha juventude, cheiravam todas às bolas de naftalina, portanto, não sei se andavam com bolas naftalina nos bolsos. Portanto, o cheiro é muito importante, especialmente para quem imigra, porque é logo assaltado por estes outros cheiros. O cheiro e o frio! Porque eu vim em março e, agora sei, que em março nem é do pior. Janeiro às vezes é muito pior e até em fevereiro… eu nunca pensei que existisse aquele nível de frio… e, pensei que até vinha bem agasalhada, mas não! Não vinha nada bem agasalhada e o frio foi, de facto, muito chocante para mim e continua a ser, mas eu adapto-me bem.

E depois, do choque do frio e realizar que afinal não era tudo luminoso, sol, colorido como nos postais – porque em março aqui é tudo cinzento -, não ficou com medo do futuro? Ou seja, a realidade estava longe de ser aquilo que tinha idealizado…

Eu tinha, claro, uma visão romântica de tudo, uma visão idealizada como quando vemos os filmes e temos aquela perspetiva. Claro que tive muitos momentos incertos sobre o meu futuro e tive muitos momentos difíceis e em muitos sentidos, como diz o provérbio “comi o pão que o diabo amassou”… passei por muitas cenas humilhantes, como mulher, como imigrante, ainda há dias estava a dizer a um colega “eu literalmente limpei porcaria!”. Lembro-me de que quando cheguei, a primeira coisa que tive que encarar é que tinha que arranjar trabalho imediatamente e que os sonhos de ser algo tinham que ficar à espera. E tive uma série de trabalhos em fábricas, tive um ano a trabalhar como ferreira e aos fins de semana trabalhava tempo extra e foi assim que paguei o meu primeiro ano de universidade.

Ainda se lembra do nome dessa fábrica?

Claro que sim… FABCO, mas já não existe. Era uma fábrica que ficava em Dresden, Ontario, numa cidade muito pequenina onde eu fui viver. Portanto, não era aquele sítio luminoso, cidades grandes, não era nada daquilo. Fui viver para uma área muito rural, uma área com pensamentos um bocado retrógrados e os primeiros portugueses com os quais tive uma relação aqui, foi de uma área chamada Chatham, Ontário. Esses portugueses ainda eram mais antiquados do que aqueles portugueses que eu deixei lá trás… nas ilhas, portanto isso também não deu muito certo para mim, não é? Mas eu tive vários momentos… não diria que me tinha arrependido, mas fiquei por teimosia, porque eu também não queria dar o braço a torcer. Eu não queria regressar à ilha 1 ano, 2 anos ou 3 anos depois, da mesma maneira que saí, porque a ilha, naquele tempo, naquela época em 2 ou 3 anos, não tinha mudado nada. Portanto, eu fiquei por ser persistente, por acreditar que “isto vai mudar, isto vai mudar” e eventualmente as coisas mudaram.

Ou seja, o incerto no Canadá valia mais do que voltar para o certo que havia e a esperava na ilha.

Exatamente. O que havia lá, eu já sabia. O que havia aqui, aquela incerteza… eu tinha sempre esperança, porque a incerteza permite isso quando nós não sabemos “e se eu for por aqui? E se eu for por ali?”. Portanto, o incerto está cheio de possibilidades.

E pior, não podia ficar… apenas podia melhorar.

Exatamente! E eu estive mesmo, mesmo muito, em baixo.

E tudo muda quando sai de Dresden?

Não… tudo muda para mim quando me separo, porque não era feliz no meu casamento e saí de casa. Eu tinha um filho bebé e não tinha como o alimentar, não sabia de onde é que ia vir o dinheiro para o próximo saco de fraldas, por exemplo e confiei numa pessoa estranha com quem trabalhava na FABCO. Ela um dia perguntou-me o que é que se passa comigo e eu desbobinei tudo… e ela disse-me “vais vir, com o teu filho, morar comigo” e não só fui morar com ela como, também, mudámos os nossos turnos para que uma de nós ficasse com o meu filho… nunca me esqueço dela, Caroline Hadley e ainda hoje somos amigas. Depois aí é que comecei mesmo a sonhar! Eu comecei a perceber que os que faziam ferragens na fábrica ganhavam muito melhor que eu. Aliás, eu estava um bocadinho aborrecida porque o trabalho de fábrica era muito monótono com aqueles gestos repetitivos. Então, as soldagens era uma arte, mais diverso e mais dinheiro. É, também, nessa altura que começo a pensar “será que eu quero trabalhar numa fábrica o resto da minha vida? Não, eu quero outras coisas e quero que o meu filho me veja a fazer outras coisas.”. Então consegui o treino “in house” para fazer as ferragens e trabalhei, trabalhei como uma escrava mesmo. Eram os fins de semana, turnos extras e quando perguntavam “quem é que quer?”, eu queria sempre, porque estava a poupar dinheiro para poder pagar o meu primeiro ano da universidade, os outros anos da universidade nem me importavam, isso era um problema para depois e, de facto, em 1995 ingressei na universidade.

Na Western, que fica…

… em London. E porquê a Western? Para já, a universidade era muito bonita e depois porque havia muitos apoios para mães solteiras e eu tinha um filho pequenito e precisava daquele tipo de apoios. Tive uma ótima experiência. Mas, a minha vida académica depois aconteceu acidentalmente. Eu não sabia bem o que é que eu queria. No primeiro ano ingressei em várias disciplinas para ver onde é que me encontrava, mas desde que eu tinha uns 13, 14 anos sabia que eu era aluna de línguas, portanto fiz uma licenciatura em Francês e Espanhol. Depois fiz um mestrado em Espanhol, mas abordei a parte espanhola e portuguesa porque trabalhei em Gil Vicente e concentrei-me no Renascimento e depois o doutoramento foi na mesma área do Renascimento, mas numa concentração também do ponto de vista Ibérica. Portanto, foi tudo assim um bocadinho acidental, porque quando estava prestes a acabar a licenciatura eu tinha uma professora, com quem tirei muitas disciplinas, que me perguntou o que é que eu ia fazer a seguir e eu disse-lhe que não tinha a mínima ideia, então ela sugeriu “porque é que tu fazes um mestrado? E por que é que não estudas Gil Vicente? Gil Vicente é pouco estudado e eu posso ser a tua diretora de tese.”, porque Gil Vicente também era a área dela. O Gil Vicente é pouquíssimo estudado, mas poderia abrir, também, portas em Português e em Espanhol. E eu pensei “porque não?”. Acho que essa foi a pergunta que sempre me fiz relacionado a tudo. E, depois, sempre tive uma habilidade de pensar assim… “porque não? E se as minhas respostas todas têm a ver com insegurança ou medo, então devo mesmo arriscar!”, porque nós não devemos travar o nosso progresso por medo. Então, quando pensei “porque não?”, a seguir pensei “realmente eu gosto muito de ler e gosto muito de estudar, vamos a isso!”. Eu tinha tirado uma disciplina sobre aquela época do Renascimento com o professor António Martí, de quem gostava muito, mas que já faleceu, e tinha adorado. Então… acho que quando cheguei ao fim do mestrado, a mesma professora perguntou-me “e o que é que vais fazer agora a seguir?”, eu disse “ah, não faço a mínima ideia”… de seguida pergunta “porque não vais fazer um doutoramento?” e eu nunca tinha pensado nisso. Ela queria que eu fosse para a University of Madison, em Wisconsin, contudo, eu já tinha formado nova família, mas não tive mais filhos. Ela tinha sido uma mulher de outra geração e como nunca teve filhos, para ela seria completamente normal se eu abandonasse o meu marido, os meus filhos – eu tenho uma enteada que vive comigo – para ir para os Estados Unidos, mas eu disse-lhe que não e que nós, como casal, nunca iríamos concordar nisso. Eu não podia abandonar a minha família. Então, candidatei-me na Universidade de Toronto. Se eu não entrasse, é porque não era para mim. Ela aceitou. Olha, eu entrei e fiz o doutoramento.

A licenciatura e mestrado foram feitos na Western?

Foram, mas a licenciatura fiz em duas universidades… The University of Western Ontario, que agora se chama só Western e University of Waterloo. Fui aluna também no University of Waterloo, depois regressei à Western para fazer o mestrado e depois ingressei na Universidade de Toronto para o doutoramento.

E sempre a trabalhar ao mesmo tempo que tirava o doutoramento?

Sempre, sempre. Lembro-me de um trabalho que tive, que também foi muito influente na minha decisão de continuar a estudar, onde trabalhei numa fábrica… já não me lembro do nome dessa fábrica, mas em que trabalhava 12 horas à noite, num barulho absurdo e, apesar de nós termos todos aqueles cursos, constava em pôr peças nas máquinas. Era uma fábrica especializada em construir aqueles canos de plástico rígido que nós temos debaixo das bacias, das sanitas… um trabalho horrível… eu até tenho aqui, na mão, uma cicatriz que foi desse trabalho, porque nós toda a noite andávamos com uma faca na mão e o meu trabalho era abrir a máquina e limpar o excesso do plástico, tirar a peça para o controlo de qualidade e voltar a meter outro pedaço de plástico na máquina e ir para a próxima máquina. Portanto, toda a noite aquela faca andava aqui e deixou-me esta cicatriz que, de certa maneira, as nossas cicatrizes são a evidência das nossas vidas. Portanto, não me importa nada de ter isto aqui. Tenho, também, algumas marcas nos pés devido às faíscas, do tempo que trabalhei nas ferragens e que, às vezes, se metiam entre uma gretinha que tínhamos nas botas… mas fazem parte da minha história. Lembro-me de ser treinada por uma senhora que me dizia assim “crimping and trimming, it’s all we do” e nunca mais me esqueço que pensei assim “esta senhora já faz este trabalho há mais de 20 anos. Eu estou aqui há 4 meses e mal posso esperar para sair daqui.”, portanto, todos os verões eu tinha trabalho, às vezes, até durante o ano letivo. Às vezes, durante setembro e março trabalhava com um professor como Research Assistant, porque como é que eu paguei o resto da minha educação? Foi com empréstimos do governo, claro! Depois levou-me anos a pagar aquilo e quando fiz o último pagamento tive uma festa muito grande. Foi um grande alívio. E, depois quando fui aluna de mestrado, eu dava aulas também e aí fazia algum dinheiro. Quando eu estava a fazer o doutoramento e ainda há dias disse a um colega “eu não sei como é que eu fiz isto tudo!”, eu estava na Universidade de Toronto a fazer o doutoramento, mas duas noites eu ia à Western dar um curso, dar uma aula lá. Portanto, a vida era assim. Eu também era mais jovem, tinha mais paciência e energia.

E como foi o percurso académico até chegar à criação da Associação de Estudos Lusófonos, da qual chegou a ser presidente?

O meu percurso académico foi acidental, tal e qual como os meus estudos. Quando eu estava prestes a acabar o doutoramento, acho que foi a Manuela Marujo que me disse “olha, vão abrir uma vaga na York e tu devias candidatar-te” mas, de facto, eu tinha imaginado que o meu futuro iria ser nos Estados Unidos, aliás, eu tinha imaginado que o meu futuro ia ser na área de Espanhol, como eu estava a fazer as duas e como havia poucas opções em Português, tinha pensado que iria para uma universidade nos Estados Unidos. Quando ela me lançou aquele desafio, pensei “porque não?”… outra vez aquela mesma questão e pensei “ah, mesmo que nada surja disto, é uma boa experiência, é uma entrevista de trabalho, eu já fico mais capacitada, talvez, para outras entrevistas que virão.”, e vim aqui em maio de 2005 para uma entrevista de trabalho para uma posição de 3 anos e daí a 2 dias ligaram-me a oferecer o trabalho. E foi assim que comecei na York, depois de pensar que nunca ficaria aqui, no Canadá. Primeiro foi uma posição temporária de 3 anos e ainda não tinha completado o PhD e lembro-me de um colega meu – de quem gostava muito que, também, já faleceu -, que me perguntava todas as semanas “como é que vai o PhD?” e todas as semanas dava uma “mentiradazita” porque ele era muito insistente e ele dizia-me assim “se houver outra vaga aqui, tu não te poderás candidatar sem ter doutoramento” e isso motivou-me muito. Depois abriu uma vaga em 2008, fui uma de muitos dos candidatos e fui contratada a tempo inteiro, com todos os benefícios, não é? Mas, já 2005, tinha conhecido um colega que está quase a reformar-se no fim deste ano letivo, de quem ainda sou amiga e que me tem ensinado muito também, que é o Professor José Curto que dá a História angolana e ele fez parte do comité que me contratou. Portanto, comecei a perceber que havia aqui gente a trabalhar a lusofonia, não só Portugal, mas que havia um mundo maior e comecei a conhecer essas pessoas todas. E depois começámos a perceber que o Fernando Nunes está agora em Halifax e trabalha na área de Sociologia que depois começou a trabalhar com um colega aqui na York, o Rob Kennedy, que também faz parte da associação. Depois apercebemo-nos da colega Simone Bohn, brasileira que está no departamento de Política, mas que também estuda e faz investigação sobre o Brasil. Portanto, começámos a perceber que havia aqui uma sinergia e foi dessa sinergia, deste grupo de gente, que se dá muito bem e que vinha de várias áreas, que surgiu, de facto, a Associação de Estudos Lusófonos. O primeiro presidente da associação foi o Fernando Nunes, depois foi o José Curto e eu fui presidente de um mandato de quatro anos e sai no fim de junho deste ano.

E dos objetivos que tinha na agenda durante o seu mandato de presidente, qual é o balanço? O que é que se concretizou?

Bem, acho que não só os meus objetivos. Para já é uma associação muito diferente, porque é uma associação muito interdisciplinar, o que não é muito a norma na academia. Esta associação reúne todos os académicos que estudam qualquer aspeto da lusofonia. Portanto, de certa forma, é uma associação diferente, porque nós aprendemos muito uns dos outros, porque eles, as pessoas de várias áreas, trazem as suas perspetivas e aquelas perspetivas ajudam muito a que haja um diálogo nutrido de várias fontes e de várias áreas. Depois, o que eu sempre quis fazer e acho que fizemos todos muito bem, foi ter sempre um diálogo muito amistoso, muito aberto. Temos uma revista associada à associação, isto de certa maneira é único porque estamos associados à Portuguese Studies Review. A revista é a única revista académica no Canadá e que é gerida por uns colegas que estão em Trent. Até já doamos revistas à Galeria dos Pioneiros! Somos um grupo de académicos, mas, de facto, somos mesmo é um grupo de amigos sempre com um debate aberto, respeitoso. Então, o que fazemos é a cada 2 anos temos uma conferência, mas por causa da pandemia tivemos uma conferência 2 anos seguidos. No ano passado, tivemos uma nos Açores, já tivemos uma no Brasil, já tivemos uma em Évora. Gostávamos muito de ter uma conferência na África lusófona, talvez em Macau, em Goa, mas isto são planos a longo prazo. Este ano fizemos a conferência aqui na York. Um bocadinho regressar às raízes e foi sobre o mundo lusófono e as suas diásporas e nas várias partes da conferência fizemos, de facto, a nossa homenagem aos 70 anos da imigração portuguesa no Canadá.

Quem é que pode ser membro da vossa associação?

Qualquer pessoa pode ser membro da associação. Estamos abertos a qualquer pessoa, geralmente são académicos, não é? Mas aceitamos qualquer pessoa e estudantes. Aliás, este ano inaugurámos também 2 prémios de 1,000.00 dólares cada um, patrocinados pelo Manuel DaCosta. Um prémio é para um aluno de pós-graduação e outro para um aluno do pós-doc. Portanto, também temos alunos. Qualquer aluno de licenciatura, pode vir às nossas conferências se quiser, que não paga nada. Temos um preço reduzido para os alunos de mestrado e de doutoramento e temos também um preço reduzido para os académicos que trabalham a tempo parcial, porque sabemos que não é a mesma coisa. Ainda temos o nosso prémio Branca Gomes para honrar uma pessoa que se destaque na nossa comunidade e para mim pareceu-me importante ser um nome de uma mulher (…), para não se esquecerem que nos pioneiros também há pioneiras.

Se não tivesse entrado naquele primeiro emprego na Universidade de York, graças à dica da Manuela Marujo, acha que teria tido as mesmas oportunidades de crescimento profissional?

Não sei. De facto, a York é especial porque os meus valores como mulher, como imigrante, como cidadã do mundo aliam-se muito com os valores da universidade. Depois a York, também, é especial pois algo que senti logo desde o início… uma parte dos nossos alunos são a primeira geração na universidade, tal como eu, que também sou a primeira geração na universidade e muitos dos meus colegas também. Depois, a maior parte dos nossos alunos vêm de famílias pobres e migrantes, no qual eu também me identifico. Portanto, há aqui algo especial em que me sinto incluída, em que me sinto como parte da comunidade. Teria eu esta experiência noutra universidade? No Canadá, não sei… nos Estados Unidos, depende… não sei. Mas de qualquer maneira, sinto-me bem aqui e isso é que é importante.

Sente-se realizada?

Sim! Sinto-me realizada porque tive a oportunidade de aprender com muita gente. Aliás, a universidade tem um programa de mentoria em que a minha mentora, que também já se reformou, foi muito influente de como cresci como académica e como mulher na academia. E depois tive, outra vez, o grande privilégio de estar num departamento… agora eu não tenho o departamento, mas até há bem pouco tempo estava no Department of Languages, Literatures and Linguistics, que é um departamento muito diverso, com gentes de todo o lado do mundo. Portanto, eu tive o privilégio de aprender muitas competências interculturais que me ajudam muito como ser humano, a ver o meu lugar no mundo, a ver como várias culturas expressam coisas muito diferentes umas das outras. Fui diretora desse departamento nos últimos 4 anos e aprendi muitas das lições que agora me são necessárias.

Que funções ou cargos desempenhou na York?

Bem, eu comecei em 2005 com um contrato temporário como Assistant Professor, que era uma posição de 3 anos e fui encarregada de desenvolver um currículo para um programa de estudos portugueses. Portanto, eu aprendi imenso daquela experiência, muito trabalho, mas aprendi muitas das bases curriculares que depois me serviram muito bem. Em 2013 fui convidada para um dos Colleges como Academic Advisor… porque a York tem um sistema de Colleges que não é como os outros Colleges. É um modelo britânico que até acho que não se adequa muito à nossa realidade, contudo os Colleges na York são comunidades mais pequenas, em que os alunos podem fazer parte de uma comunidade mais pequena, onde existe a York, que é a grande universidade e depois cada aluno pertence a um College e aí o aluno pode ver que recursos académicos tem, pode fazer parte de várias associações de estudantes, portanto, é o mundo da comunidade mais pequena dentro da grande comunidade. Como Academic Advisor o meu trabalho era, claro, aconselhar alunos em termos de recursos académicos e esta experiência foi fundamental para perceber os problemas que os nossos alunos têm, os problemas académicos, os problemas sociais e, talvez, foi também mais influente ainda porque comecei a perceber quem é que trabalhava em que área, porque isto é um mundo enorme. Portanto, um aluno que começa aqui o primeiro ano não sabe bem o tipo de recursos tem e tive que aprender como podia ajudar e comecei a trabalhar em parceria com outros colegas de outras áreas. Tudo isso foi muito, muito importante. Em 2019 fui eleita diretora de departamento que era uma posição de 3 anos. Fiz o meu primeiro mandato e nessa posição criei um certificado de competência global que se chama Grobal Languages and Culture Certificate, que é uma mais valia ou como se diz em inglês, um “added value”, em que um aluno que, por exemplo, está a tirar um curso de administração de negócios e que quer trabalhar, digamos, na Europa pode fazê-lo. Com este certificado tira disciplinas específicas de vários países europeus, de várias culturas e depois quando se licencia tem mais este certificado, que permite que o aluno possa profissionalmente funcionar melhor em certas culturas. Também comecei a criação de uma licenciatura nova, que não é uma licenciatura em Alemão, em Espanhol ou em Português… é uma licenciatura de culturas e línguas internacionais. Claro que não poderá ser fluente em várias línguas, mas o que pode é ter fluência numa e ter o conhecimento intermédio noutra. Entretanto comecei o meu segundo mandato porque fui eleita novamente chefe de departamento em 2022 e mal tinha acabado o meu primeiro ano de chefe de departamento e faltavam 2 anos para acabar, fui convidada pelo reitor a integrar a equipa.

Assumiu, recentemente, a função de Associate Dean. Em que consiste esta posição?

Esta posição consiste de várias coisas. Para já, como indica o nome, a minha posição é Associate Dean of Global and Community Engagement. Dean significa reitor e Associate Dean é reitor associado. Portanto, há um componente global internacional e quando vêm, por exemplo, delegações de outras universidades visitar a York para estabelecer protocolos, para ver se há áreas de investigação em comum, para ver se há mobilidade de professores e de alunos, eu represento a minha faculdade nestas reuniões. Na primeira semana de outubro vem cá uma delegação do Reino Unido e eu vou representar a faculdade nessas reuniões. No meu portfólio também faz parte estar encarregada dos alunos internacionais, que é hoje em dia um grande problema nas universidades e a mim incomoda-me vários aspetos. Para já tenho uma visão muito holística de como nós devemos tratar os nossos alunos internacionais. Os nossos alunos internacionais, não são apenas potes de dinheiro, aliás muitos dos nossos alunos internacionais vêm também de famílias pobres. São famílias que trabalham arduamente, muitas delas que vivem em casas ou habitações muito precárias, que poupam tudo para conseguir que estes alunos tenham um futuro melhor e estudar no estrangeiro. Também trabalho na área de proteger os nossos alunos internacionais contra, por exemplo, o problema de haver companhias que, de certa maneira, são companhias predadoras que vêm aqui dizer aos nossos alunos internacionais para contratar os seus serviços, porque como o inglês não é a primeira língua deles, eles dizem que os vão ajudar com traduções, com coisas que não são muito legítimas, muito académicas. Portanto, tenho a área dos alunos internacionais e atualmente o que a mim me preocupa agora é a questão do alojamento, porque mesmo quando um aluno é aceite e venha para a universidade, o aluno ou não encontra lugar para viver ou tem que pagar um balúrdio e muitas vezes é completamente explorado pelos senhorios, que de certa forma usam estratégias para controlar os alunos. Por exemplo, há casos em que 10 alunos vivem numa habitação pequena com uma casa de banho ou em que o senhorio não quer arranjar certas coisas e depois ameaça os alunos com a imigração. Portanto, nós também trabalhamos com os nossos colegas do departamento York International, que ajudam muito os alunos, mas nós criamos e temos recursos académicos para os integrar socialmente na comunidade e essa parte é um trabalho enorme por si só. A juntar a isso ainda sou responsável pelo programa de verão que é o Exchange Program. No verão de 2024, vamos oferecer aos nossos alunos 7 disciplinas no exterior e Portugal é um deles. Temos uma disciplina em Lisboa de Antropologia e temos outra em Espanha, em Itália, na Coreia do Sul, na China… de todos os programas que tenho, os quais com que me identifico mais, são os Bridging Access Programs.

E para quem são os Bridging Access Programs?

São para pessoas que nunca pensaram que a universidade podia ser para eles. Temos 4 programas na faculdade: um programa para LGBTQ, um para mulheres, um que se chama Sanctuary Scholars – que é um programa para qualquer pessoa que esteja no Canadá, mas com uma situação de emigração precária – e ainda outro que se chama Internationally Educated Professionals – que é um programa que ajuda as pessoas que vêm de outros países já formadas, muitas delas têm mestrados e doutoramentos, e é um programa que ajuda as pessoas a se integrar nas comunidades aqui, a terem experiência de trabalho canadiano, porque às vezes não conseguem nenhum trabalho sem ter a tal experiência e, também, liga estes alunos a parceiros profissionais e a maior parte dos alunos neste programa conseguem trabalhos. Depois tem o outro lado, que é representar as comunidades, ou seja, quando sou convidada a ir à comunidade italiana, à comunidade portuguesa ou qualquer outra comunidade, represento-as como, também, nos eventos da universidade em que nós acolhemos as comunidades. O Advancement também faz parte do meu trabalho, que é pedir dinheiro às pessoas para dar mais oportunidades aos nossos alunos.

Que conselho daria aos jovens lusodescendentes que têm dúvidas se hão de ou não continuar com os estudos e, quiçá, ingressar numa faculdade?

É que não tenham medo!!! O que acho que acontece quando nós chegamos a uma certa idade é que começamos a pensar “ah, e se eu tivesse feito?”… portanto, quando nós somos jovens, não temos essa capacidade de rever o passado, porque não temos um passado. Mas, acho que temos que arriscar, porque vai chegar o dia em que nós vamos pensar “e se eu tivesse feito aquilo, talvez tinha dado certo”, talvez poderia não ter dado certo, mas nós nunca sabemos se não enfrentarmos ou se não formos mais aventureiros.

E uma mensagem à nossa comunidade e leitores?

Que se libertem dos sexismos das tradições. Que se abram a pertencer mais a este país, a celebrar a dualidade. Acho que a nossa dualidade não é celebrada suficientemente. Eu já escrevi que a coisa mais bonita a apreciar aqui é as sopas do Espírito Santo e o Maple syrup e se calhar experimentar as sopas do Espírito Santo com o Maple syrup também não deve ser mau. Vejo muitos imigrantes a viver aqui, mas continuam a pensar como se estivessem em Portugal, mas então porque é que vivem aqui? Temos que encontrar coisas aqui que nos satisfaça essa dualidade. Eu acho que as gerações mais jovens já são muito duais, portanto temos que celebrar isso e ser mais inclusivos com as outras expressões da lusofonia e fazer mais eventos em conjunto com a comunidade brasileira, com a angolana… acho que isso é que é importante, celebrar a diversidade.

Redes Sociais - Comentários